您好,欢迎来到广东功能膜材料工业设计研究院

服务热线:0769-89875710

广东省唯一省级功能膜材料领域权威研究机构,覆盖功能膜全产业链

然而,这束照亮世界的强光,却在源头投下了不容忽视的“阴影”。当我们为终端产品的辉煌战绩欢呼时,产业链最上游,两片薄如蝉翼、总厚度不足头发丝直径的透明薄膜——PVA膜和TAC膜,却如一道无形的壁垒,牢牢扼住了整个产业的咽喉。这既是“卡脖子”的现实困境,更是中国制造业迈向高端最深刻的启示录。

辉煌成就下的隐形枷锁

我国显示面板产业确实取得了令人瞩目的成就。在LCD领域,中国企业已占据全球70%以上的市场份额,迫使三星、LG等传统巨头转向OLED战场。而在代表未来的OLED领域,中国厂商也正以惊人速度缩短与韩国领先者的差距,全球市场格局正从“韩国垄断”向“中韩争霸”演变。

更令人振奋的是,作为面板关键组件的偏光片成品,国产化率已大幅提升。杉金光电在大尺寸LCD偏光片的出货面积份额已达34%,位居全球第一。预计到2027年,中国偏光片厂商产能将占据全球总产能的近80%。

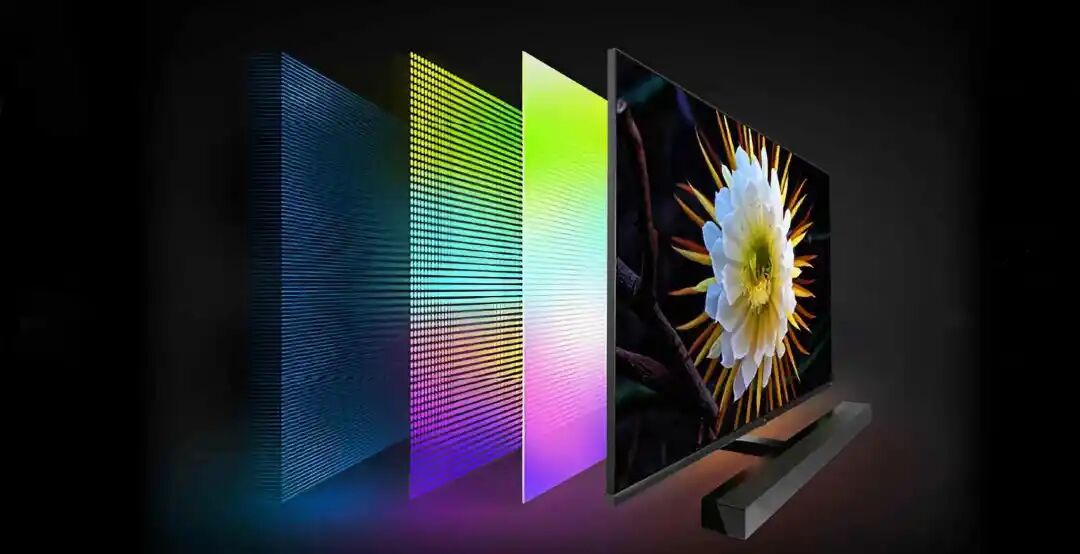

然而,当我们把视线延伸至产业链最上游,残酷的现实才真正浮现:偏光片的核心材料——PVA膜和TAC膜,仍被日本企业牢牢掌控。日本可乐丽垄断了全球80%以上的PVA膜市场,日本富士胶片和柯尼卡美能达则把持着TAC膜的供应。这两张薄薄的“膜”,成了中国显示产业最大的“芯”病。

技术壁垒:毫厘之间的数十年积累 为什么看似简单的薄膜会成为难以逾越的技术鸿沟?答案在于“极致精度”。 PVA膜的技术难点不在于制造基础薄膜,而在于实现超薄、高透、高均匀度和高拉伸性的完美结合。其核心工艺——染色与拉伸,要求让碘离子在PVA膜上达到纳米级的超均匀吸附,并在高温高湿环境下进行精准拉伸,使碘分子链完全沿一个方向排列。这种工艺的微妙平衡,需要数十年积累的配方和工艺参数,真正的“失之毫厘,谬以千里”。 TAC膜同样如此。显示用的必须是“光学级”TAC膜,要求极高的透明度、平整度、均匀性和相位差稳定性。其流延成型工艺和设备同样被日本企业垄断,形成了坚实的“专利护城河”。 从“制造大国”到“技术强国”的必经之路 显示产业的这一困境,为我们提供了深刻的行业启示: 首先,产业链的深度竞争本质上是核心材料的竞争。 我们能够凭借规模优势和制造能力在终端产品和组件环节取得领先,但若不能在基础材料上突破,整个产业的安全与发展始终受制于人。PVA和TAC膜虽然只占偏光片成本的一部分,却是决定整个产业链安全的关键环节。 其次,材料科学的突破需要长期主义精神。日本企业在这些领域布局了密密麻麻的专利网,涵盖了从材料配方、制造设备到工艺流程的每一个细节。这些技术的积累不是一蹴而就的,需要的是数十年如一日的专注投入和耐心积累。 再者,产业链协同创新至关重要。单纯的模仿和跟随难以突破严密的专利壁垒。行业正在积极开发TAC膜的替代品,如COP膜、SRF膜等,这或许是实现弯道超车的机遇。但任何新材料从实验室走向规模化量产,都需要材料企业、设备商和面板厂商的紧密协作。